色について知る:2.色ができるまでの工程

調色の世界を知る

色を正確に伝える「色番号」を使って、既製品にはない色や好みの色の塗料やインクをオーダーすることで、作ることができます。

この過程を調色と呼びます。

塗料の調色品ができるまでの流れ

ここでは塗料の調色工程についてお伝えいたします。

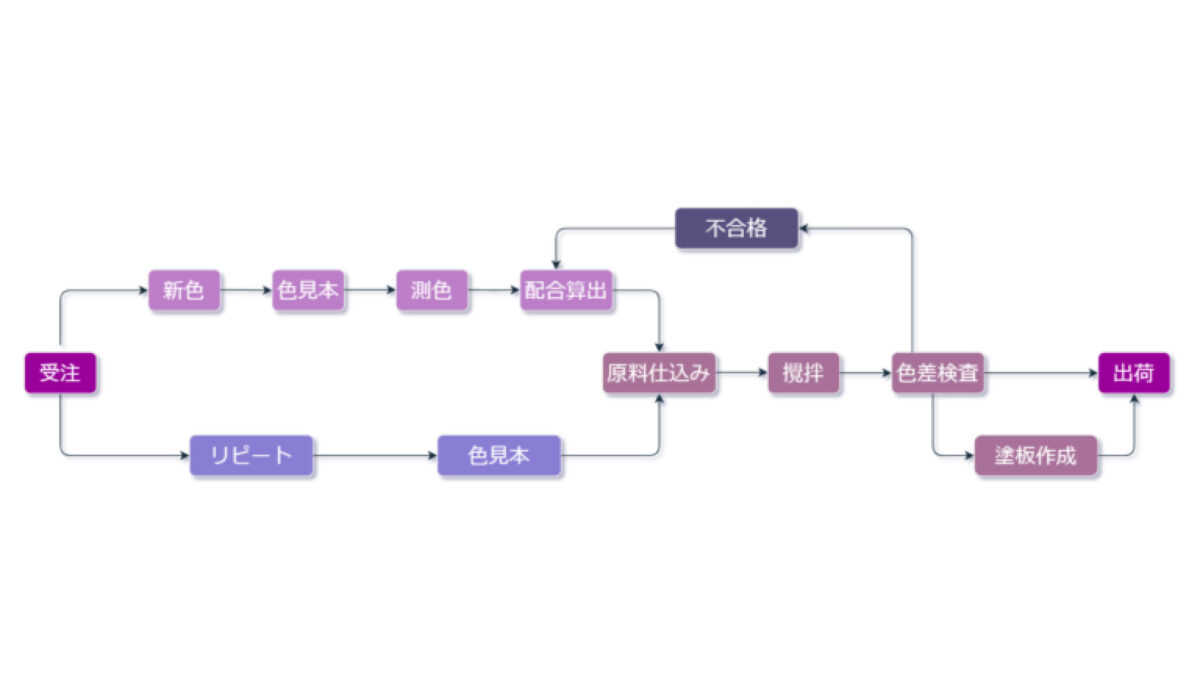

塗料の調色は以下の図のようになっています。

いくつかの専門用語を解説いたします:

配合算出

必要な塗料の種類と量を計算する作業

攪拌(かくはん)

分離している可能性のある塗料を均一にする作業

色差検査

完成した色と見本との差異を確認する検査

塗板

完成品を塗った色見本となる板

新色とリピート品の違い

調色工程は初めて作る色なのか、一度作成したことがあるリピート品なのかによって変わります。

新色の場合

色見本を測色計で数値化し、PCシステムで原料の配合を計算。

色差検査で許容範囲内であれば合格品となり、見本板を添付して出荷されます。

リピート品の場合

前回のデータをもとに調色し、同様に検査を実施。

合格品の場合は出荷となります。

どちらの場合も不合格品は再調色を行います。

調色に限界はある?

原料を混ぜ合わせれば色が完成するわけではありません。

塗料の原料や種類によって再現できる色の範囲が変わります。

再現可能な色の範囲は、原色数が最も多い自動車塗料が最も広く、次いで工業用塗料、建築用塗料の順となります。

原色の数だけでなく、彩度や明度も影響するため、塗料によって作成できる色の範囲は限られます。

光の影響とメタメリズム

同じ色であっても、どのような光源の下で見るかによって、その見え方が変わることがあります。

これは、物体が特定の波長の光を吸収し、反射された光が私たちの目に色として映るためです。

例えば、太陽光の下で見たときと蛍光灯の下で見たときで色が違って見える現象は、「メタメリズム」と呼ばれ、製品の色を確認する際は、どのような光源の下で見るかという点も考慮に入れることが重要です。

私たちは以上のことに注意、配慮しながら国家資格を所持した「塗料調色技能士」が塗料の調色作業を行っており、専門的な調色サービスを提供しています。

下記のリンクにて詳細を記載しておりますので、ぜひご覧ください

関連記事

- ホーム

- コーティングNEWS

- 塗装部門の強み -Coating Support-

- お悩み解決・お役立ちサービス

- NCCの塗料調色サービス

- NCCオリジナル商品

- イチ押し!商品

- SDGs・エコ対策品特集

- 知って得する!豆知識

- 導入・施工事例

- └米製プッシュコープ導入事例

- └IRコンベア炉 および BOX型乾燥炉導入事例

- └塗装時間が半分に!エア静電ハンドガン導入事例

- └有機溶剤業務で欠かせない局所排気装置導入事例

- └NCCオリジナル自動塗装機「NEO Easy Coater フラット」導入事例

- └ゴミ・異物の発生を極限まで抑えた塗装室導入事例

- └ダクト臭気対策工事事例

- └旭サナック製粉体塗装ブース・静電粉体ハンドガンユニット「EcoDual」導入事例

- └PCP社製熱分解式剥離炉導入事例

- └(特)洗浄用シンナー導入事例

- └「3in1マルチ・ドライフィルター®」導入事例

- └粉体塗料用レシプロ自動塗装機導入事例

- └NCCオリジナル「工業用 電気式焼付乾燥炉」導入事例

- └水洗塗装ブース導入事例

- └水洗塗装ブーススラッジ処理剤「SK-GO」導入事例

- └「成形品用高密度除電処理システム」デモ事例

- └デュアル電界方式粉体ハンドガン「EcoDual」導入事例

- └「希釈用シンナー」切り替え事例

- └高塗着効率「エアミックスガン」導入事例

- └量産向け「XY塗装機」導入事例

- └「粉体塗装コンベアーライン設備」導入事例

- └米国PCP社製「熱分解式剥離炉」導入事例

- └「水洗ブース粉体塗料スラッジ浮上剤」導入事例

- └「排熱循環乾燥炉(間接加熱式)」導入事例

- └「大型・小型塗装設備・粉体塗装設備」導入事例

- └「ホコリが入らないオリジナル塗装ライン」導入事例

- └塗装ブース排気ファンの「プロによる清掃サービス」実施事例

- └「塗装治具の剥離外注化」事例

- └「塗板作成用XZ塗装機」導入事例

- └「粉体静電ガンシステム」導入事例

- └乾燥炉バーナー「着火不良点検・メンテナンス」事例

- └プラから紙へ「梱包資材」切替事例

- └エアミックスガン塗装デモ事例

- └NCCオリジナル「XY塗装機」導入事例

- └IoT機能付き電気乾燥炉導入事例

- └「熱風循環式乾燥炉」導入事例

- └「温風低圧塗装機」導入事例

- └「流動浸漬式粉体塗装機」導入事例

- └「塗装ブース維持管理支援パッケージ」導入事例

- └「塗装ブース事故防止+スポットクーラーダクト」工事事例

- └「反転機構付きXY塗装装置」導入事例

- └「レシプロ塗装機」更新事例

- └「ブロアエアーシステム」デモ事例

- └遮熱シート「キープサーモウォール」導入事例

- └「KNK溶剤再生装置」導入事例

- お客様の声

- お問い合わせ

- メルマガ申し込み

- 会社情報

- プライバシーポリシー