「パーティクル」と「落下塵」の

測定器選定

- ∨ クリーン環境のゴミ・異物を計測する主要機器

- ∨ パーティクル測定の3つの目的

- ∨ 落下塵測定の2つの手法

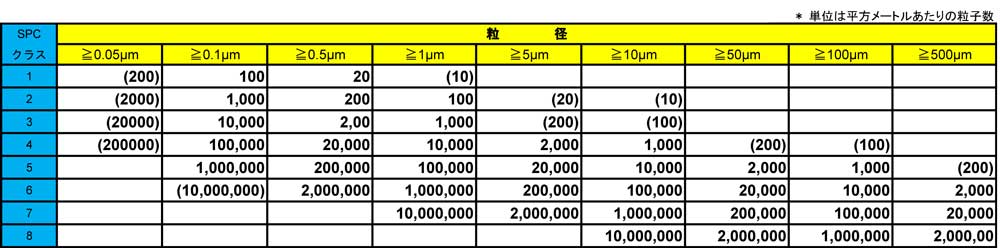

- ∨ 【参考】ISO14644-9-2012

クリーンルーム及び関連制御環境に関する選択したSPCクラス

クリーンルームの管理評価ツールとして最適なものは?

パーティクルカウンターだけでは不十分?

評価ツールはそれぞれ機種毎に適した用途があります。

そのため、選定を間違うと思った機能が無かったり、目的の精度が出なかったりということになりかねません。

必要な環境データ情報を正しく収集できるように、選定のポイントをおさえておきましょう。

クリーン環境のゴミ・異物を計測する主要機器

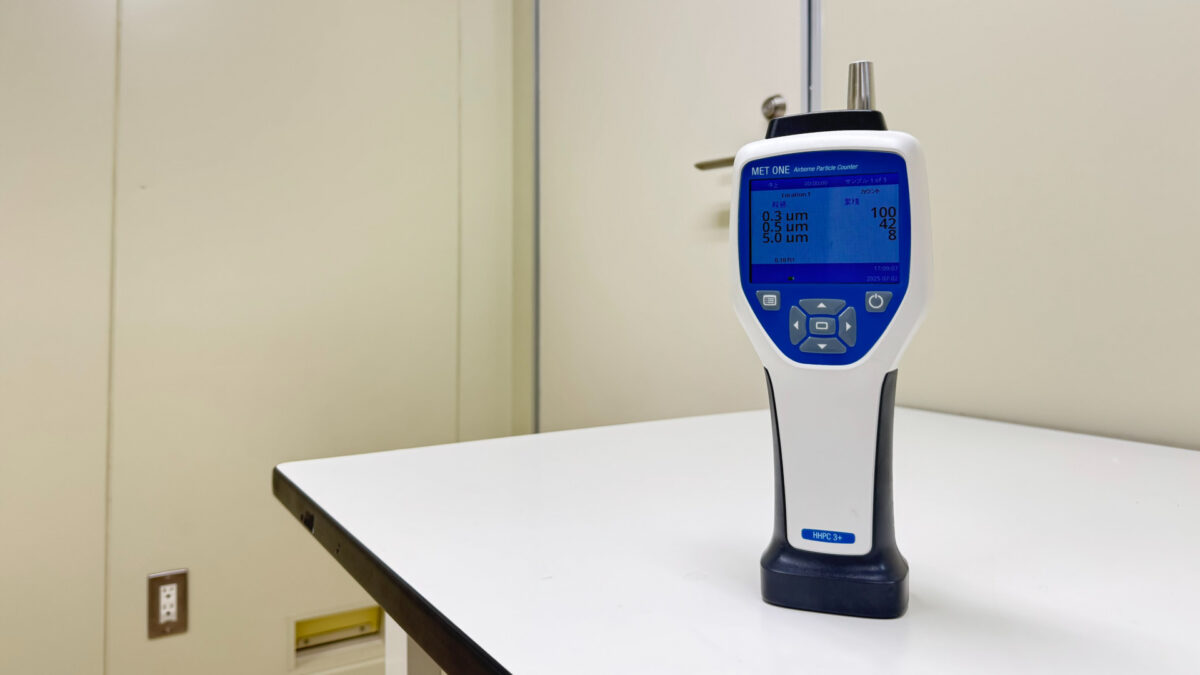

1. パーティクル(浮遊塵)

パーティクルカウンターは、微粒子といわれる極めて小さな粒子や微細な物質を検出・計測するための装置や機器を指します。

一般的に、微粒子を計測するパーティクルカウンターは、光散乱法や検出器を用いた方法を採用しており、微小な粒子の光の散乱や反射を検出して粒子の大きさや濃度を推定します。

これにより、微粒子が環境や製造プロセスにどの程度影響を及ぼすかを把握し、適切な対策を講じることが可能となります。

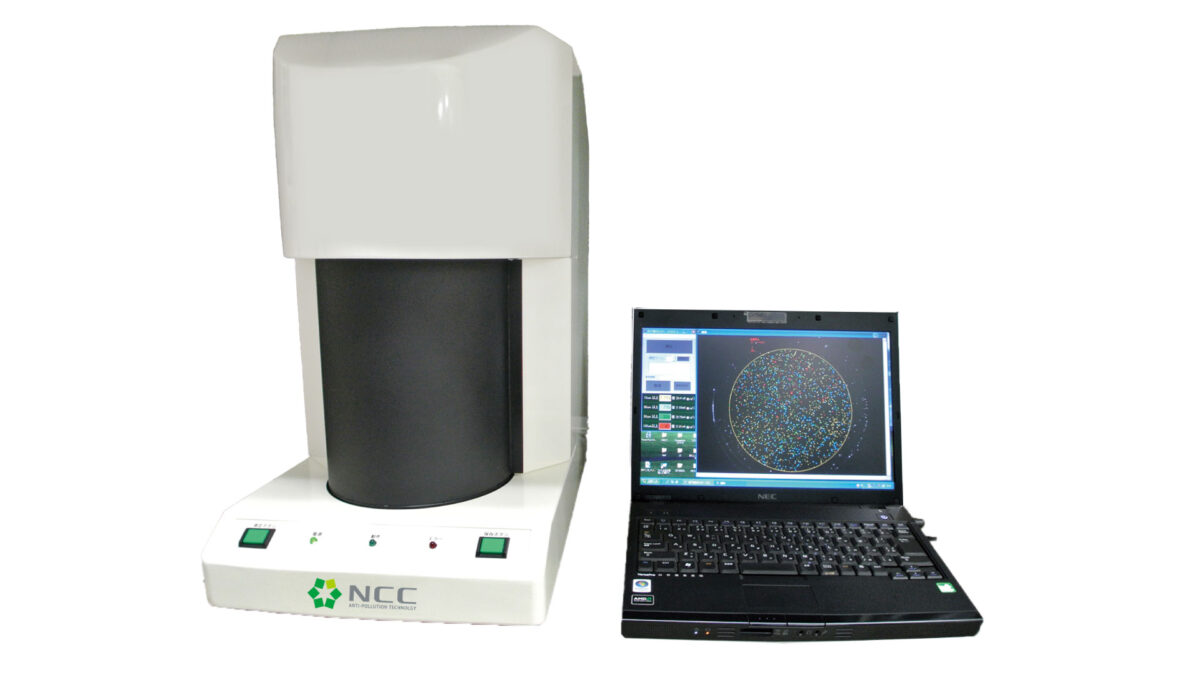

2. 落下塵

落下塵(らっかじん)カウンターは、10μm~100μmの粗大粒子を検出・計測するための装置を指します。

落下塵カウンターの基本的な原理は、粗大粒子が重力の影響で沈降する現象を利用しています。

例えば、特定の期間における粒子の落下数を計測し、環境の清浄度を評価します。

この計測結果に基づいてクリーン度の状態を監視し、必要に応じて清掃や対策を行います。

【選定のポイント】使用目的と対象粒径を明確にして機種選定をしましょう!

※機種によって機能や仕様が異なりますので、機種選定でお悩みの場合は、お気軽にお問合せ下さい。

パーティクル測定の3つの目的

1. 一般的な工程管理

生産工程内の定点管理として行われる場合が多く、管理粒径もISO14644-1に準拠して選定され、一般的には0.1μmや0.5μmの粒径管理を行います。

対象機材は据え置き型か、多点モニタリングのできる機種が使用されています。

2. 発塵源調査

装置内や搬送経路など色々な場所を調査する必要があるのでポータブル型が便利です。

発塵源調査は後程記載する落下塵測定も併用するとより効果的です。

3. 異常検知

装置の駆動部や入退場エリア、クリーンブースなど、発塵によって製品不良につながるエリアやポイントに監視用として警報信号と連動させ、不良の作り込み防止(予知保全)に活用する使い方です。

工程内を多点モニタリングできる機種の応用系です。

落下塵測定の2つの手法

1. 落下した粒子のサンプリング(推奨)

10μm以上の粗大粒子は、微粒子がブラウン運動で浮遊しながら沈降する速度に比べ、自重で落下する速度が大きい(10μm粒子の場合、ブラウン運動の3,000倍以上の速度)ため、落下した粒子をウエハなどの収集板でサンプリングすることができます。

ものづくりの環境下で、一定時間で付着した粒子個数を単位面積換算(1㎡)で数値化する方法で、ISO14644-9(表面清浄度)に準拠しています。表面清浄度規格=SPC規格と言われています。

弊社の落下塵カウンターの場合、シリコンウエハを収集板として粒子を捕捉するため、汚染粒子の分析などにも活用できます。

2. 10μm以上の粒子も吸引し、パーティクルカウンターで測定

通常のパーティクルカウンターと同様に、単位体積換算で数値化します。

この場合、自重で落下している粗大粒子を無理矢理吸い込んで測定しているので、計測器周辺に落下してくる粒子を測定しているということを留意しておく必要があります。

測定機としては吸引速度の速い機器が望ましいです。

塗装ブースのある工程内で、比較的大きな気流の流れが定常的に起きている場合などの測定として有効です。

【参考】ISO14644-9-2012

クリーンルーム及び関連制御環境に関する選択したSPCクラス

クリーンルームの管理・評価についてのご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。

- ホーム

- クリーン化NEWS

- クリーン化部門の強み-Cleaning Support-

- お悩み解決サービス

- ホコリが見えるライトシリーズ

- └ホコリが見える!クリーンチェックライトシリーズ

- └クリーンチェックライトで「ホコリが見える」秘訣

- └海外工場でクリーンチェックライトを活用しませんか?

- └クオンタム|持ち歩きに便利な小型クリーンチェックライト

- └トリトン|HIDライト同等性能の中型クリーンチェックライト

- └ZEUS|究極のクリーンチェックライト

- └エムギア|空間の浮遊塵に最適な大型クリーンチェックライト

- └LEDエイジス|フィルムの目視異物検査に最適なクリーンチェックライト

- └UVアーテルW|広範囲の油分・繊維を可視化させる検査用ブラックライト

- └UVアーテルS|油分・繊維を光らせる検査用ブラックライト

- └簡単!Web見積について

- └クリーンチェックライトデモ機お申込みページ

- └UVアーテルW専用デモ機お申込みページ

- イチ押し!商品

- 知って得する!豆知識

- 導入事例

- お客様の声

- よくある質問

- お問い合わせ

- └クリーンチェックライトに関するお問い合わせ